お役立ち情報コラム

生活に役立つ情報や営農情報をお届けします

家庭菜園・家庭園芸 2024年7月

私の食育日記 食事から水分量を増やそう

暑い時期は、子どもも大人も水分不足が心配です。水分は喉が渇いてから摂取するのでは少し遅いです。喉の渇きを感じてから冷たい飲み物をガブガブ飲んでしまうと、胃にも負担がかかってしまいます。汗をかくこの時期だからこそ、小まめな水分補給が必要です。

暑い時期は、子どもも大人も水分不足が心配です。水分は喉が渇いてから摂取するのでは少し遅いです。喉の渇きを感じてから冷たい飲み物をガブガブ飲んでしまうと、胃にも負担がかかってしまいます。汗をかくこの時期だからこそ、小まめな水分補給が必要です。

厚生労働省が掲げている「健康のため水を飲もう講座」によると人の体は1日に2・5Lの水が失われているそうです。そのうち体内で作られる水分は0・3L。食事からの摂取が1・0L、つまり残りの1・2L、コップ約6杯分は飲み水から摂取しなければなりません。

ちなみに現在私は母乳育児中。より水分補給が欠かせないため、1日8回ほどはコップ1杯の水やお茶を飲むように心がけています。

体格や運動量などにもよりますが、実は子どもも、幼児で1日1・0~1・5L、小学生では1・5~2・0Lの水分補給が必要とされています。さらに子どもの小さな胃を思うと、より小まめに摂取することが望ましいのですが、子どもが意識的に小まめな水分摂取をするのは意外と難しいものです。喉の渇きを感じてから一気飲みをすると吐き戻してしまうこともありますが、それでは余計に体内の水分を失ってしまいます。

子どもたちには、小まめな水分補給をするよう声かけをするとともに、意識しなくても水分摂取ができるよう食事から気を付けています。お勧めしたいのが、食事から摂取する水分量を増やすことです。1日3食プラスおやつの時間の水分量を増やすだけで、自然と子どもの水分摂取量を増やすことができます。わが家では、食事の際は必ずスープやみそ汁を付けるようにしています。暑い時期こそみそ汁は陰ながら活躍してくれるのです。また、パンよりもご飯の方が水分含量は多いため、米中心の食事にするだけでも水分摂取量は増えます。

岡村 麻純(おかむら ますみ)1984年7月31日生まれ。お茶の水女子大学卒。大学で4年間食物科学を学び、食生活アドバイザーなどの資格を持つ。男女2児の母

野菜もの知り百科 キュウリ(ウリ科キュウリ属)

日本では「サツマイモを食べるとおならが出る」といわれますが、米国では「キュウリを食べるとげっぷが出る」と考えられています。米国で主に流通しているキュウリは短太でとげがないです。日本のとげのある品種は食べてもげっぷが出ないので、Burpless Cucumberと呼ばれています。

日本では「サツマイモを食べるとおならが出る」といわれますが、米国では「キュウリを食べるとげっぷが出る」と考えられています。米国で主に流通しているキュウリは短太でとげがないです。日本のとげのある品種は食べてもげっぷが出ないので、Burpless Cucumberと呼ばれています。

ウリ科野菜は雌雄異花で、一つの株に雌花と雄花を付けます。カボチャやスイカも実を付けるためには雌花の雌しべに雄花の雄しべの花粉を付ける人工交配をします。ところが、キュウリは単為結果(たんいけっか)といって、雄花の花粉が付かなくても実がなります。

キュウリの原産地はインドのヒマラヤ山麓です。西域(胡・こ=現在の中央アジア方面)から中国を経て日本に伝わったので、漢字では「胡瓜」と書きます。熟すとヘチマのように大きくなり、果皮が黄色くなるので「黄瓜」とも書きます。私たちが食べているキュウリは熟すだいぶ前の幼果です。

団塊の世代が子どもだった頃のキュウリは、果柄に近い肩部に苦みがありました。切り口をこすり合わせて苦みを抜いたことがある人もいると思います。苦みはウリ科植物特有のククルビタシンという成分で、今のキュウリには品種改良によってほとんど含まれていません。

キュウリやブドウなどは暑さや病気から果実を守るブルームという白い粉を吹きます。ブルームは軽い接触でも落ちてしまうので鮮度の指標でしたが、対面での説明がないスーパーでは農薬と勘違いする消費者もいました。1980年代中ごろ、特定のカボチャに接ぎ木するとブルームの出ないことが分かり、ピカピカのキュウリ一色になりました。

キュウリの切り口は徳川家の葵(あおい)の紋に似ているので、江戸時代の武士は恐れ多くて食べなかったといわれています。今はキュウリをサラダにしても酢の物にしても権力者によって罰せられることはありません。

藤巻久志/種苗管理士、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土作りに関して幅広くアドバイスを行う。

あなたもチャレンジ! 芽キャベツ 追肥と摘葉で大球を作る

最近、各地でこれまでに経験したことのないような猛暑や大雨に見舞われることが増えています。このような異常気象の対策を家庭菜園でも考えてみましょう。

最近、各地でこれまでに経験したことのないような猛暑や大雨に見舞われることが増えています。このような異常気象の対策を家庭菜園でも考えてみましょう。

[高温対策]

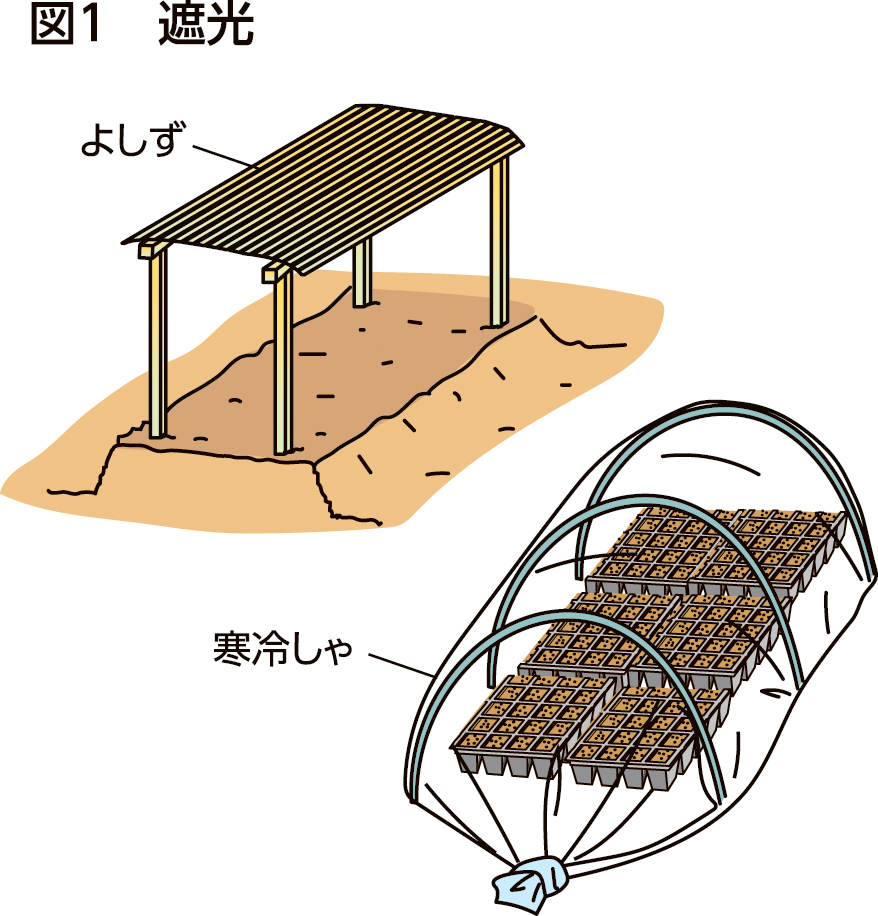

①遮光 強い日差しで温度が上がり、発芽障害や幼苗に葉焼けを起こすことがあります。まき床の上によしずをかけたり、寒冷しゃのトンネルで遮光します(図1)。ただし、遮光し過ぎると苗が徒長するので、適度な遮光が必要です。遮光資材は、遮光率50%程度を選び、夜間や曇雨天時は取り除くのが良いでしょう。終日にわたる遮光では20%程度のものを使います。

②灌水(かんすい) 夏の水やりは早朝や夕方に行うのが原則です。日中の灌水は、お湯をかけるようになり、茎葉を傷めることがあります。水が十分にあれば、畝間の灌水も有効です。

③マルチ 土の乾燥防止のため、地面に敷きわらやポリフィルムでマルチをして、蒸散を防ぎます。白や銀色の光を反射するフィルムは、地温を下げる効果もあります。

[強風対策]

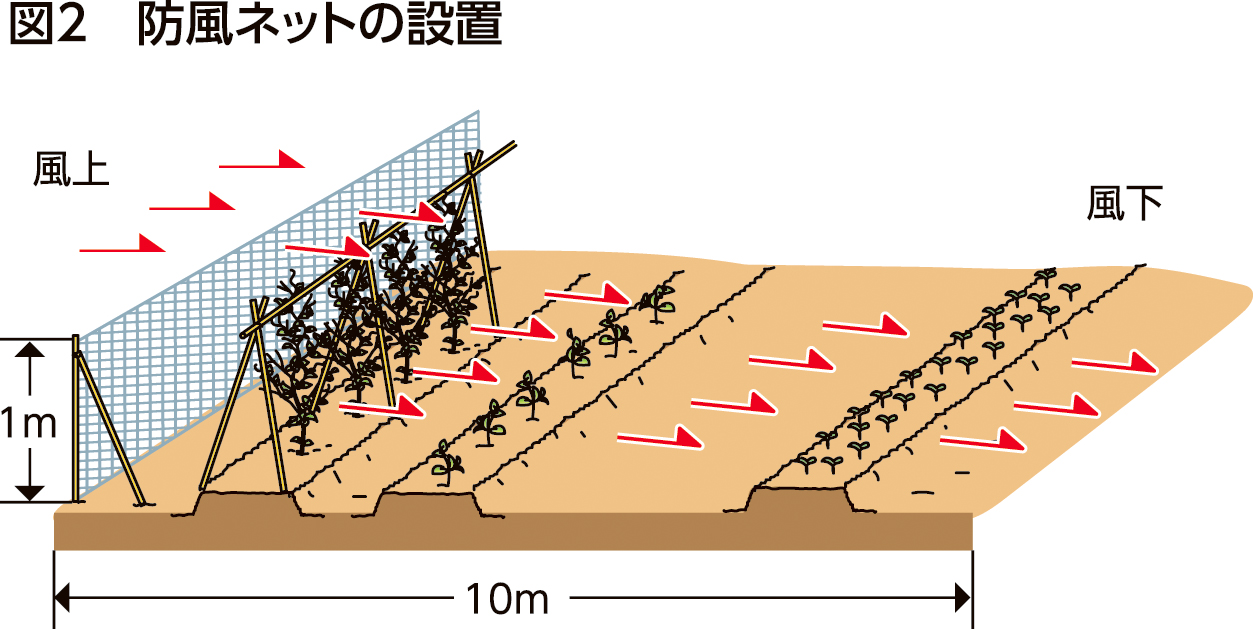

①防風ネットの設置 風上側に防風ネットを設置するとネットの高さの約10倍の距離まで減風効果があります。具体的には網目4mm程度、高さ1m程度のネットが良いでしょう(図2)。非常に大きな風圧がかかるため、ネットを支える支柱は丈夫な単管パイプなどを使います。

②早期の収穫 トマトでは着色を始めた果実、ナス、キュウリはやや小さくても収穫します。トマトは収穫の終わった下の葉を取り除いて、少しでも風圧を避けましょう。

③支柱の補強 トマト、ナスなどの支柱はしっかり固定し直し、斜め支柱で補強します。台風が予想されるときは、トマトでは支柱を外して茎葉を倒しておきます。ゴーヤーなどのグリーンカーテンは、上のひもをほどいて落としておくことも考えましょう。

④べたがけ 幼苗が風で振り回されると葉がちぎれたりしますので、不織布のべたがけは幼苗の保護に効果があります。台風時には防風ネットを草丈の低い野菜にべたがけし、飛ばされないように押さえます。

[大雨対策]

①排水を良好に 速やかに水が引くように、菜園の周囲と畝間に排水溝を作っておきます。

②高畝 水田転換の畑など水がたまりやすい畑では、高畝にします。種まき直後は、種の流出を防ぐため、不織布のべたがけで保護します。

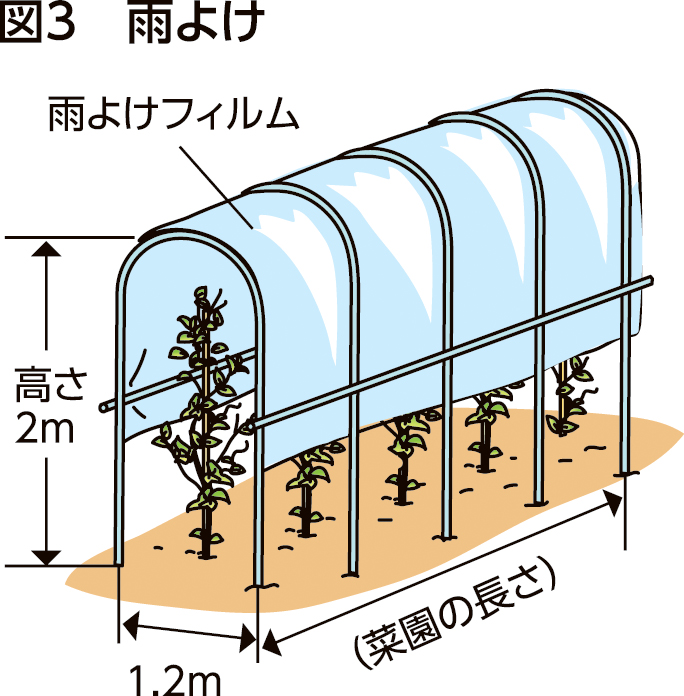

③雨よけ ビニールトンネルで雨よけができますが、夏は裾を開けて十分な換気が必要です。トマトでは鉄パイプで軒高のある雨傘を作れば、果実の裂果対策にもなります(図3)。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

園芸研究家●成松次郎