お役立ち情報コラム

生活に役立つ情報や営農情報をお届けします

家庭菜園・家庭園芸 2025年2月

私の食育日記 離乳食は食の世界を広げていくこと

私の第3子も離乳食が始まりました。初めてだらけの世界にわが子も大興奮です。その中で彼なりに好きなもの・嫌いなものがあり、初めてのトマトには大喜びするも、小松菜には口を小さく閉じてしまいます。ミルクしか飲んでいなかった舌にも好みがあるのだなとほほ笑ましく見ています。

私の第3子も離乳食が始まりました。初めてだらけの世界にわが子も大興奮です。その中で彼なりに好きなもの・嫌いなものがあり、初めてのトマトには大喜びするも、小松菜には口を小さく閉じてしまいます。ミルクしか飲んでいなかった舌にも好みがあるのだなとほほ笑ましく見ています。

離乳食を作るママの話を聞くと、「ご飯にひき肉を混ぜると食べてくれない」とか、「ネバネバしたものは食べないけど、どうしたら良いかな?」。そんな相談を受けます。でも私は、赤ちゃんにも好みがある、何でも全部おいしく食べなくても当然だ、と思っています。そもそも、離乳食とは子どもの食の世界を広げていくことができれば、それで良いと思っています。確かにペーストのものは食べるけど、少し粒にすると食べないので段階を進められないとか、野菜をまったく食べない、などの場合、この後、味や食感の種類を広げていくことが難しいので対策が必要です。しかし、ひき肉をご飯に混ぜると食べないけど、ひき肉をつくねにしたら食べる、カボチャは食べないけれどニンジンなら食べるなど、特定のものを食べないだけで、この先も食材を増やしていける好き嫌いならば、そこまで気にしなくて大丈夫だと思います。

幼児食になっても、味を濃くしていくのではなく、食べられる食材を増やすことや、切り方や組み合わせを変えて、食感や味わいをできるだけ多種多様に広げていくことを目標にしていくと良いと思います。時々、食べるものが偏ってきていないかだけを確認しながら、親も無理せず、楽しく子どもの食事に向き合ってほしいと思います。

食の世界を広げていく大切さは大人にも当てはまります。食生活が乱れてきたなと思ったら、野菜、タンパク質、糖質の三つを組み合わせつつ、肉や魚の種類、野菜の種類に変化をつけて、できるだけいろいろなものを食べる、これだけで健康的な食事に変わっていきます。

岡村 麻純(おかむら ますみ)お茶の水女子大学植物科学講座卒業。

食育インストラクター。男女3児の母

野菜もの知り百科 クレソン(アブラナ科オランダガラシ属)

一般庶民がナイフとフォークで食事をすることが少なかった時代、ビーフステーキの付け合わせといえばクレソンでした。クレソンは欧州原産で、日本へは明治時代初期に渡来しました。帝国ホテルやホテルニューグランドが外国人向けに使用したのが先駆けです。昭和初期にビフテキの銀座スエヒロが開店すると、クレソンの消費が急に伸び出しました。

一般庶民がナイフとフォークで食事をすることが少なかった時代、ビーフステーキの付け合わせといえばクレソンでした。クレソンは欧州原産で、日本へは明治時代初期に渡来しました。帝国ホテルやホテルニューグランドが外国人向けに使用したのが先駆けです。昭和初期にビフテキの銀座スエヒロが開店すると、クレソンの消費が急に伸び出しました。

平成になると手頃な価格でステーキを提供する店が増え、付け合わせもクレソン以外にニンジン、ジャガイモ、ブロッコリー、ホウレンソウ、インゲンなどが使われるようになりました。激安店では、野菜は一年中入手できる冷凍品が多いです。

ワサビやマスタードなどと同じシニグリンという配糖体を含み、殺菌・解毒作用があるとされます。独特の爽やかな辛みが肉のしつこさを和らげ、食欲を増進させます。辛みのあることから和名をミズガラシやオランダガラシといいます。

クレソンはフランス語で、英語ではウオータークレスといいます。ウオータークレスやミズガラシの名前のように水生植物です。種子繁殖もできますが、栽培の多くは栄養繁殖で行われています。茎を水に漬けるとすぐに発根するほど繁殖力が強く、野生化したクレソンが全国各地のきれいな水辺や湿地で見られます。初夏にかわいい白色のアブラナ科独特の十字花を咲かせます。

サラダ、おひたし、あえ物、炒め物、天ぷらなどにも利用できます。ベータカロテン、ビタミン類、ミネラル類などを豊富に含み、がんや老化の予防効果が期待されています。

搾り汁は血行促進や皮膚細胞活性化の効果もあるので、アルコールで薄めて頭皮に塗ってマッサージすると発毛促進効果があるともいわれます。クレソン入りの発毛剤やシャンプーも販売されています。しかし、筆者の完全にはげ上がってしまった頭にはもう手遅れでしょう。

藤巻久志/野菜研究家、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土作りに関して幅広くアドバイスを行う。

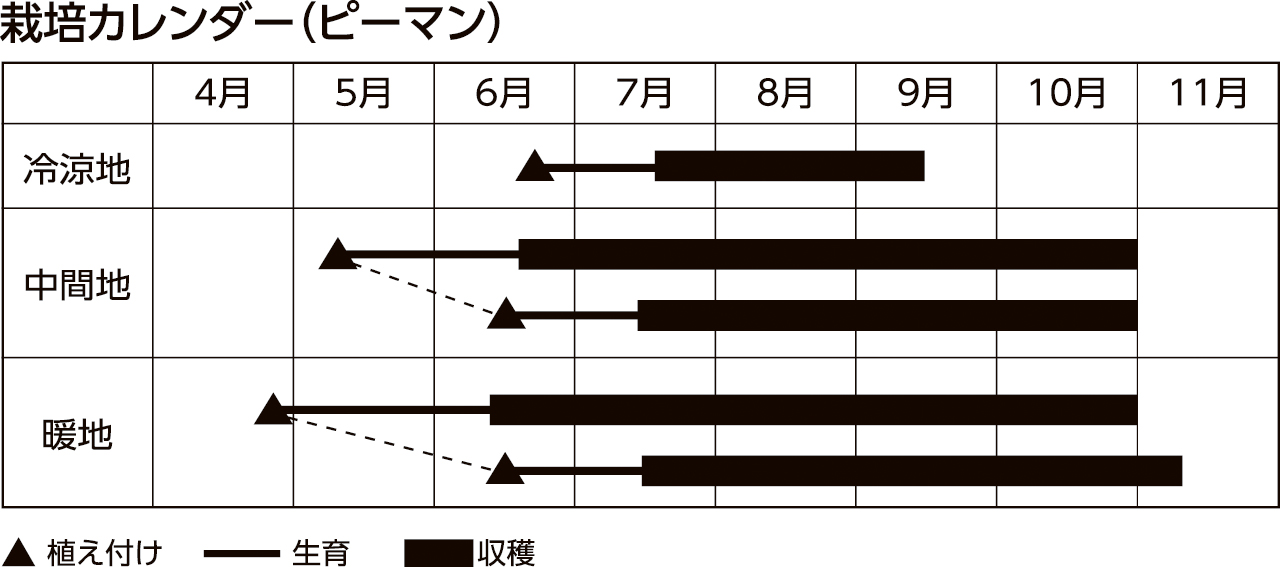

あなたもチャレンジ! 家庭菜園 ピーマン 整枝、追肥、灌水、剪定で長期収穫

トウガラシのうち、辛味のない肉厚の楕円(だえん)形のものがピーマンです。また、パプリカと呼ばれているものは、赤、黄、橙(だいだい)などの着色した完熟果を収穫する品種です。高温性で暑さに強く、病害虫が少ないので栽培しやすい野菜です。

トウガラシのうち、辛味のない肉厚の楕円(だえん)形のものがピーマンです。また、パプリカと呼ばれているものは、赤、黄、橙(だいだい)などの着色した完熟果を収穫する品種です。高温性で暑さに強く、病害虫が少ないので栽培しやすい野菜です。[品種] ピーマンの育苗期間は70~80日と長いため、苗の購入が便利です。品種を特定することが難しいですが「京まつり」(タキイ種苗)、「翠玉二号」(サカタのタネ)などが良いでしょう。

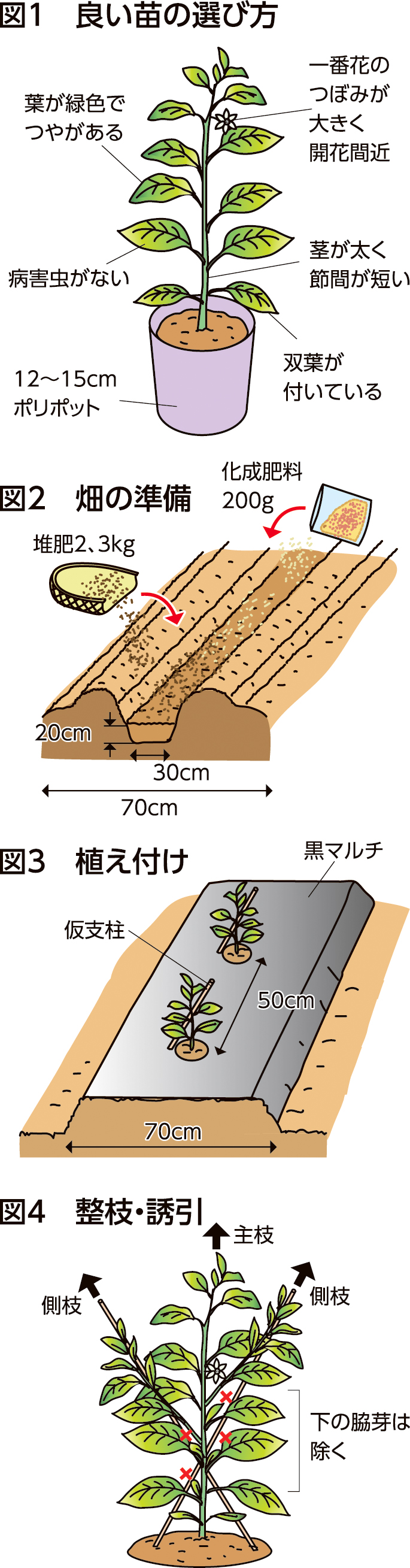

[良い苗の選び方]良い苗は、①本葉8~10枚で、双葉が付いている ②茎が太く節間が短くしっかりしている ③葉が緑色でつやがある ④一番花のつぼみが付いている ⑤病害虫のないもの、です(図1)。

[畑の準備]植え付け2週間前に、1平方m当たり苦土石灰100gをまいて土とよく混ぜておきます。1条植えの場合は1週間前に幅70cm程度の栽培床を作り、中央に幅30cm、深さ20cmの溝を掘り溝1m当たり化成肥料(NPK各成分10%程度)200gと堆肥2、3kgを施しておきます(図2)。

[植え付け]晩霜の恐れがなくなったら、株間50cm程度で植え付けます。あらかじめ黒のポリフィルムでマルチをし、地温を高めておきます(図3)。

[整枝・誘引]植え付けと同時に仮支柱を斜めに挿し、株を支えます。一番花が着果すると、脇芽が伸びてくるので、一番花のすぐ下から出る勢いの良い2本の側枝を残し、他は取り除き3本仕立てにします。そして、一番花より下の脇芽は早めに摘み取ります(図4)。なお、一番花は着果負担があるため、開花中に摘花します。その後、主枝または側枝に沿って1m以上の支柱2、3本を交差させて誘引・固定します。

[追肥・灌水(かんすい)]収穫が始まる頃から、マルチフィルムの裾をめくり、1平方m当たり(約4株分)化成肥料50g程度を株元にまき、土寄せします。その後、半月置きに畝の裾に同量を収穫中休みなく与えます。根張りが浅く、乾燥に弱いので夏場は毎日灌水しましょう。

[剪定(せんてい)]盛夏になると、枝が込み合い、葉が茂って果実への日当たりが悪くなってきます。そこで、この頃に重なった枝を剪定します。

[病害虫防除]アブラムシにはマラソン乳剤、アディオン乳剤などの登録農薬で防除します。

[収穫]開花後15~20日、30g程度のつやのある若い果実を収穫します。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

園芸研究家●成松次郎