お役立ち情報コラム

生活に役立つ情報や営農情報をお届けします

家庭菜園・家庭園芸 2024年8月

私の食育日記 骨を作る食事をしよう

先日、息子が運動中に骨折をしてしまいました。診断は全治1、2カ月とのことでしたが、これが大人になるとその倍の時間がかかるそうです。成長期の子どもの力はすごいですね。しかし、骨は成長するときや骨折のときだけ新しく作られるわけではありません。大人になっても常に古い骨が壊され、新しい骨が作られるという新陳代謝をしています。年を重ねて、その壊されるスピードに対して作られる力が追い付かなくなってしまうと、骨が弱くなってしまいます。つまり骨を作ることは、誰もがいつでも必要なのです。

先日、息子が運動中に骨折をしてしまいました。診断は全治1、2カ月とのことでしたが、これが大人になるとその倍の時間がかかるそうです。成長期の子どもの力はすごいですね。しかし、骨は成長するときや骨折のときだけ新しく作られるわけではありません。大人になっても常に古い骨が壊され、新しい骨が作られるという新陳代謝をしています。年を重ねて、その壊されるスピードに対して作られる力が追い付かなくなってしまうと、骨が弱くなってしまいます。つまり骨を作ることは、誰もがいつでも必要なのです。

骨を作る上で一番大切なのはカルシウムです。カルシウムは他の栄養素に比べて吸収率は低めですが、骨を作るだけでなく、生命維持のために重要な働きをしています。そのため、体内のカルシウムが不足すると、骨からカルシウムを溶かして使います。また、カルシウムが余ると骨にため込みます。骨はカルシウムの貯蔵庫のような役割をしているのです。そしてカルシウムをため込んでいる骨の方が強い骨といえます。なので、私たちは体内のカルシウムが不足しないよう食事から摂取しておく必要があります。

カルシウムを多く含む食品には牛乳などの乳製品や小魚などが挙げられますが、小松菜や厚揚げなどにも多く含まれます。また、ビタミンDを一緒に摂取することでカルシウムの吸収を高めてくれるため、キノコ類やサケ、卵なども併せて食べることをお勧めします。また、小松菜やブロッコリーなどに多く含まれるビタミンKや海藻や豆腐などに含まれるマグネシウムも骨を作る手助けをしてくれます。

わが家ではキノコやサケをチーズ焼きやグラタンにしたり、小松菜や厚揚げのおみそ汁に牛乳を入れたりして、さまざまな食材と乳製品を合わせたレシピにしています。カルシウムを含むバランスの良い食事と適度な運動や日光浴をすることで元気な骨作りを目指しています。

岡村 麻純(おかむら ますみ)1984年7月31日生まれ。お茶の水女子大学卒。

大学で4年間食物科学を学び、食生活アドバイザーなどの資格を持つ。男女2児の母

野菜もの知り百科 ニラ(ヒガンバナ科ネギ属)

ニラは中国原産で、ほとんどが東洋で栽培されています。日本では8世紀ころから栽培され、『古事記』や『万葉集』にも登場します。ギョーザやニラレバ炒めなどの中国料理には欠かせず、おひたしや卵とじなどの和食にも利用されています。

ニラは中国原産で、ほとんどが東洋で栽培されています。日本では8世紀ころから栽培され、『古事記』や『万葉集』にも登場します。ギョーザやニラレバ炒めなどの中国料理には欠かせず、おひたしや卵とじなどの和食にも利用されています。

ニラがとう立ちしてつぼみが付いた花茎を「ハナニラ」といい、おいしく食べることができます。

ニラは高温・短日に感応して花芽分化し、秋に白い花を咲かせます。ハナニラは開花前の小さくて柔らかいつぼみと茎を利用します。つぼみが大きくなると茎が堅くなり食用には適しません。

葉菜類は開花・結実させると株が弱りますが、ニラは根が強健なのでつぼみが付いたくらいでは影響はありません。「テンダーポール」という品種はハナニラ専用種で、温度や日長に鈍感なため、年に数回の収穫が可能です。

「テンダーポール」は中国野菜に分類され、ジオウツァイタイ(韮菜苔)と呼ばれています。中国ではコウサイタイ(紅菜苔)やサイシン(菜心)など、とうと花蕾(からい)を食べる野菜が多いです。花蕾には種子を作るエネルギーがあると考えられ、実際にミネラルやビタミン類を豊富に含んでいます。

ハナニラの収量はニラと比べるとごくわずかです。鮮度が落ちやすいので、市場にはほとんど出ません。高級食材といわれるゆえんです。ニラ特有の臭みがなく、爽やかな香りと甘みがあり、シャキッとした歯応えが魅力です。

「テンダーポール」の種子は、ホームセンターや通信販売などで入手できます。プランター栽培も簡単です。家庭で本格的な中華料理を楽しみましょう。中華料理というと強火での野菜と豚肉の炒め物を連想しがちですが、軽くゆでたハナニラとイカのあえ物も絶品です。

花を観賞する球根植物に同名のハナニラ(ヒガンバナ科ハナニラ属)があり、こちらは有毒で間違って食べると激しい下痢を起こします。

藤巻久志/種苗管理士、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土作りに関して幅広くアドバイスを行う。

あなたもチャレンジ! 家庭菜園 スイスチャード カラフルな葉は観賞用にも

スイスチャードは和名をフダンソウ(不断草)といい、ホウレンソウと同じアカザ科の野菜で、おひたし・あえ物・炒め物に利用します。

スイスチャードは和名をフダンソウ(不断草)といい、ホウレンソウと同じアカザ科の野菜で、おひたし・あえ物・炒め物に利用します。

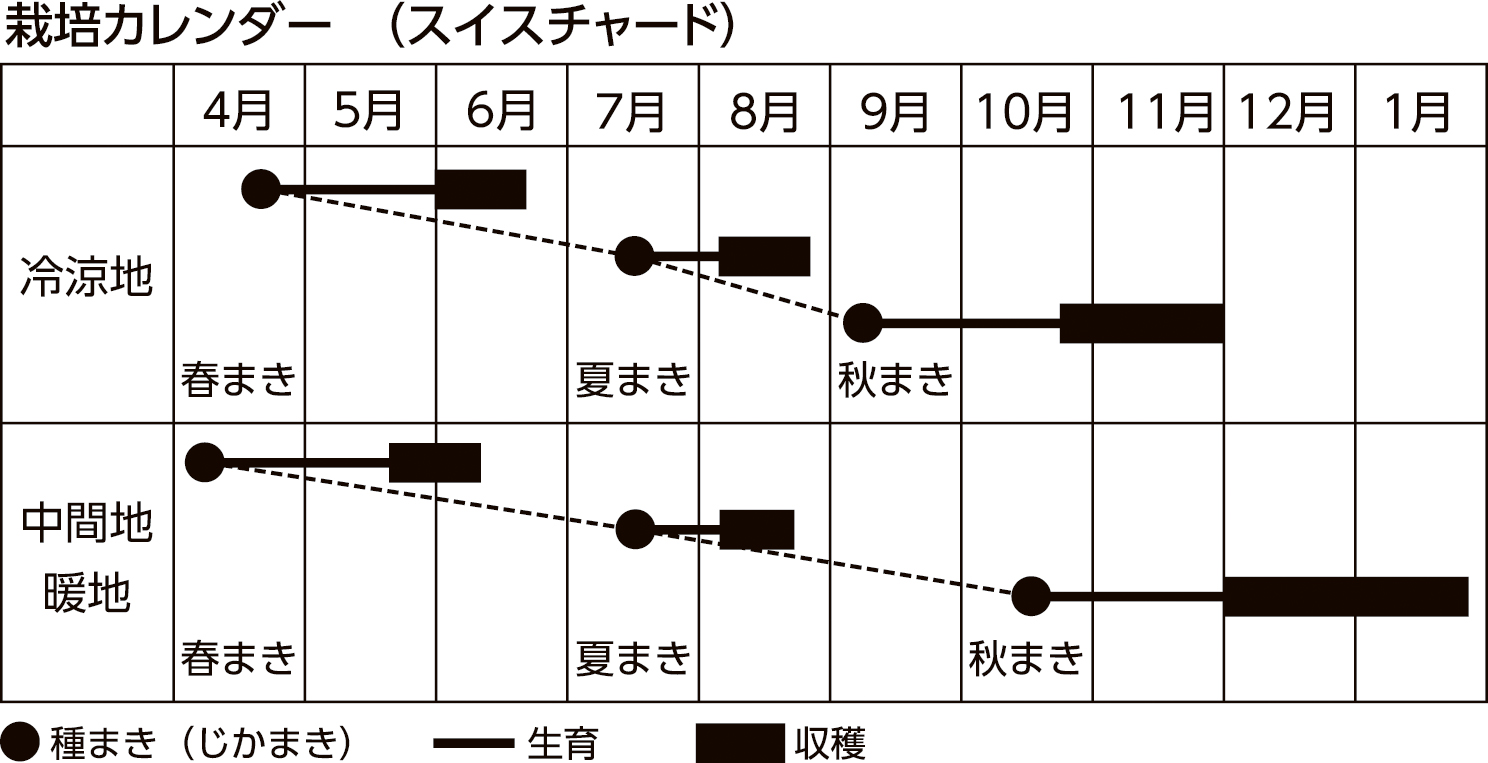

生育適温は15~20度ですが、暑さ・寒さに強く、ホウレンソウの作りにくい夏に容易に栽培ができます。このように、フダンソウの名前は季節を問わず絶え間なく栽培できることに由来します。中間地では、春まきは4月に種まきし、5、6月に収穫し、夏まきは7月にまいて8月に収穫できます。秋まきは10月に種まきし、12月から下葉をかきながら収穫を始めます。

[品種]「アイデアル」(サカタのタネ)、「ブライトライト」(タキイ種苗)は葉柄、葉脈が赤、白、黄色などに着色します。フダンソウと呼ばれる品種には、「ふだん草」「うまい菜」などがあります。

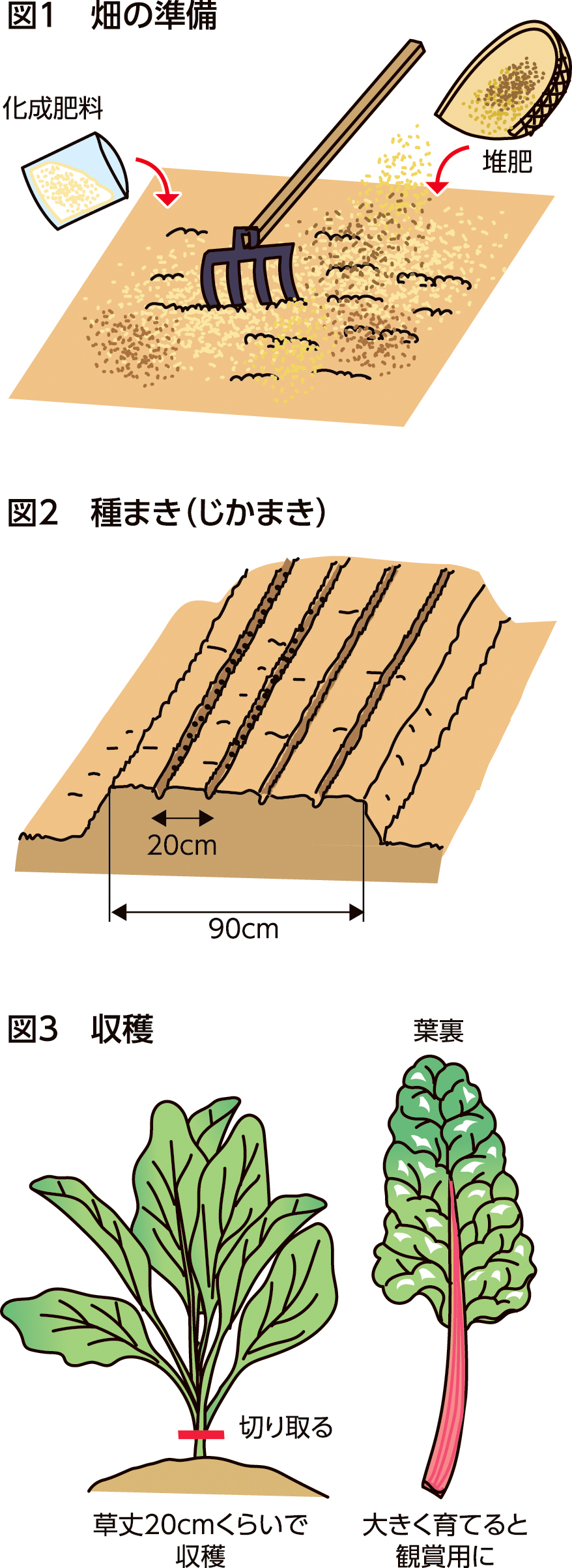

[畑の準備]事前に1平方m当たり苦土石灰150gを予定の畑に散布して耕しておきます(図1)。その後、化成肥料200gと堆肥2kgを施し、床幅90cmの栽培床を作ります。

[種まき]10~30度で発芽し、適温は25度程度です。じかまきでは条間20cm程度、株間5cm程度の間隔で1カ所に3、4粒を種まきします(図2)。1粒の種(種球)から2、3本発芽するので、厚まきしないよう気を付けましょう。種まき後は、不織布でべたがけをして、幼苗を保護すると良いでしょう。苗作りをする場合はセルトレーや小型ポットを使い、本葉5、6枚まで育て、栽培床に条間20cm程度、株間15cm程度に植え付けます。

[間引き・追肥]発芽後2、3回に分けて間引きます。初めは本葉が開く頃に、生長の遅れた株や密になっている所の株を抜き取ります。最後の間引きで本葉4、5枚の頃に株間15cm程度にします。このとき追肥として化成肥料は1平方m当たり30g程度を条間に施して根元に軽く土寄せします。

[収穫]えぐみの少ない若取りを心がけ、春まきで種まき後40~50日、夏まきで30~40日、秋まきでは40~60日で、草丈が20cmくらいから収穫します(図3)。下葉からかき取って利用すると、長い間楽しめます。カラフルな品種を観賞用とするときは、葉の長さを40~50cmまで大きくすると良いでしょう。また、秋まきでは冬に向かうにつれ、葉が鮮やかに着色します。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

園芸研究家●成松次郎