お役立ち情報コラム

生活に役立つ情報や営農情報をお届けします

家庭菜園・家庭園芸 2024年9月

私の食育日記 米粉をたくさん活用しよう

息子は小さな頃からアレルギー体質で、一年中食生活には気を使っています。その一つとして、なるべく小麦粉ではなく米粉を使うようにしています。

息子は小さな頃からアレルギー体質で、一年中食生活には気を使っています。その一つとして、なるべく小麦粉ではなく米粉を使うようにしています。

米粉とはその名の通りお米を細かく砕いて粉にしたもので、子どもが大好きな白玉を作る白玉粉はもち米を、和菓子に使われる上新粉はうるち米を砕いたもので、昔から活用されていますが、最近では、砕く技術の向上によりさらに細かい米粉ができて、用途が一段と広がっています。

わが家でもパン好きな息子のために、米粉でパンを焼いています。小麦粉で作るよりもっちりとした仕上がりになり、子どもたちも大好きです。しかし、米粉パンを作り始めた当初は硬くなって失敗してしまうことも。小麦粉のパンはグルテンに気泡を閉じ込めて膨らませますが、米粉のパンはでんぷんの中に気泡を閉じ込めます。

お米のでんぷんは主にアミロースとアミロペクチンで構成されていますが、アミロペクチンが多い方がもちもちとした食感で、もち米はほとんどがアミロペクチンです。一方、普段私たちが食べているうるち米はアミロースが2割ほど含まれ、この割合の違いによって食感が変わっていきます。パンを作る際も、パンに適したアミロース割合の米粉を使うことがふっくら焼くポイントのようです。また、米粉のパンはご飯と同じく乾燥には弱いので焼いた後も放置せず、翌日食べるときは電子レンジを利用して蒸して温めています。

他にもホワイトソースを作るときや、竜田揚げなどでも米粉を利用しています。米粉パンの端切れを冷凍し、フードプロセッサーで細かくしてパン粉にしているため、フライも米粉フライです。子どものアレルギー対策として使い始めた米粉ですが、使ってみると扱いやすく、多くの場面で利用できることが分かってきました。米粉の使いやすさがもっと広まって、食料自給率も上がっていくと良いなとキッチンから大きな夢を描いています。

岡村 麻純(おかむら ますみ)お茶の水女子大学植物科学講座卒業。

食育インストラクター。男女2児の母

野菜もの知り百科 カブ(アブラナ科アブラナ属)

アブラナ属は染色体数nによって、クロガラシ類(n=8)、キャベツ類(n=9)、在来ナタネ類(n=10)、アビシニアガラシ類(n=17)、カラシナ類(n=18)、セイヨウアブラナ類(n=19)の六つに分類されます。

アブラナ属は染色体数nによって、クロガラシ類(n=8)、キャベツ類(n=9)、在来ナタネ類(n=10)、アビシニアガラシ類(n=17)、カラシナ類(n=18)、セイヨウアブラナ類(n=19)の六つに分類されます。

カブは在来ナタネ類に属し、仲間にはハクサイ、チンゲンサイ、野沢菜、タアサイ、水菜などがあります。これらの野菜は春になるととう立ちして黄色の十字花を咲かせ、「菜の花」としておいしく食べられます。

春の七草のスズナはカブのことです。原産地はアフガニスタンまたは地中海沿岸といわれています。日本のカブは中国を経由して伝わった東洋型と、シベリア・朝鮮半島経由の西洋型があります。低温に敏感な東洋型は西日本で、寒さに強い西洋型は東日本で多く栽培されています。東洋型と西洋型の天下分け目は岐阜県の関ケ原です。

西洋型は葉や茎に毛茸(もうじ。産毛のこと)がなく、茎葉もおいしく食べられます。代表的な品種は東京の「金町小カブ」で、現在流通しているカブの多くは金町系です。小カブは直根を切らずに販売されるのが一般的です。葉はみずみずしく、肌は照りがあり、直根は細いほど、品質が良いとされています。真っ白い根と青々とした茎葉のコントラストの美しさはまさに芸術品です。

カブは各地の気候に合うように変異し、数多くの品種が誕生しました。北海道の「大野紅カブ」、滋賀県の「日野菜カブ」、京都府の「聖護院カブ」など大きさ、根色、根形もさまざまです。育種は今も続けられ、表皮も内部も黄色の「味こがね」、手でピンクの皮がむけて生食できる「もものすけ」などの品種が次々に発表されています。

スズシロとも呼ばれるダイコンは、カブと似ていますがダイコン属で、黄色ではなく白や薄桃の花を咲かせます。カブもダイコンも葉付きのまま保存すると、水分が葉から蒸散し、品質が低下します。

藤巻久志/野菜研究家、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土作りに関して幅広くアドバイスを行う。

あなたもチャレンジ! 家庭菜園 緑肥と対抗植物 栽培環境を改善

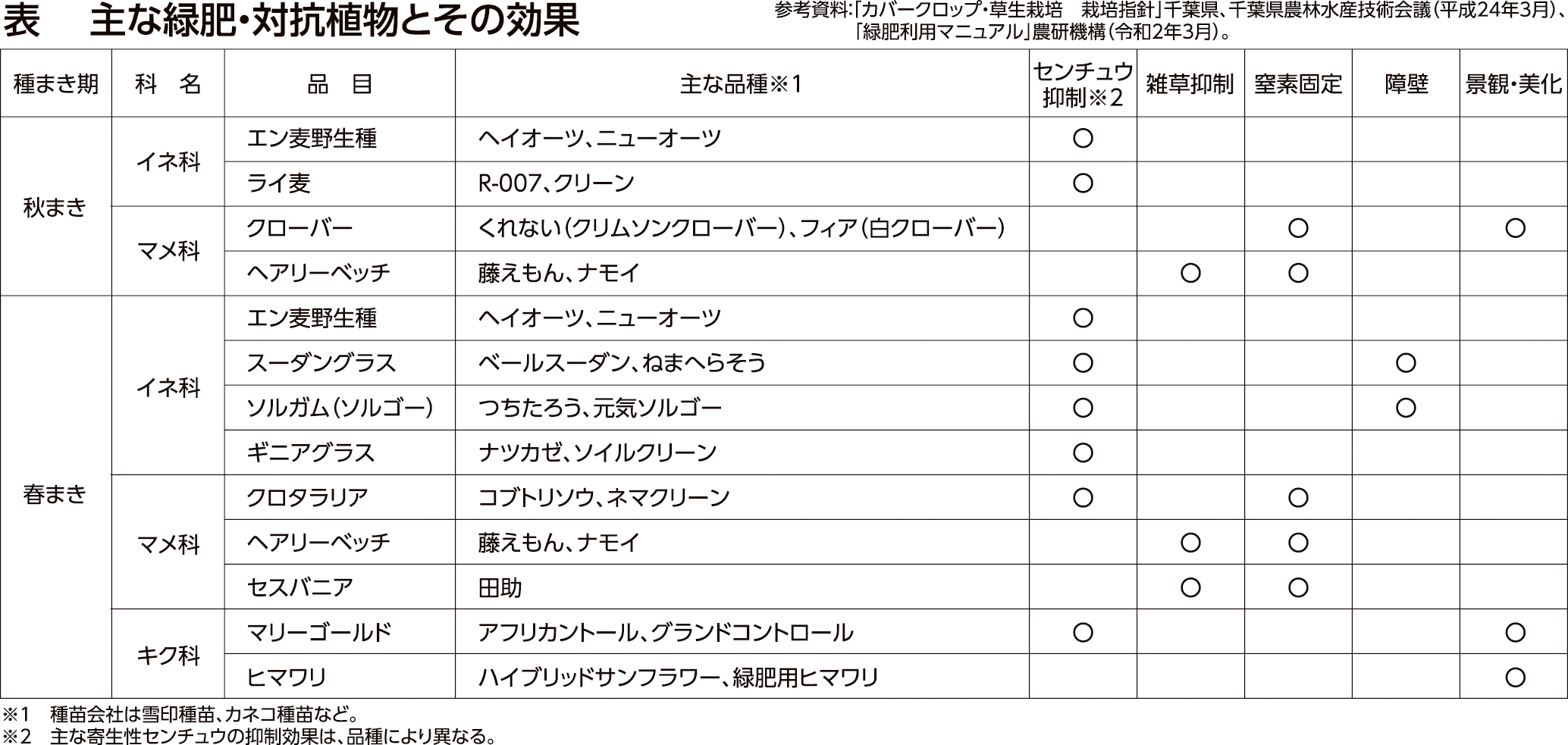

「緑肥」は青刈りして土壌にすき込み、土壌を肥沃(ひよく)にする目的で栽培される「緑の肥料」です。「対抗植物」は特定の病害虫を防除するために栽培し、土壌中の寄生性センチュウや病原菌の密度を下げ、被害を減らすことができます。

「緑肥」は青刈りして土壌にすき込み、土壌を肥沃(ひよく)にする目的で栽培される「緑の肥料」です。「対抗植物」は特定の病害虫を防除するために栽培し、土壌中の寄生性センチュウや病原菌の密度を下げ、被害を減らすことができます。

これらの植物は種類によっては、両方の働きをします。共通点は、土壌の改善と同時に、畑の生態系を多様にし、土着天敵などを活用して病害虫を抑えられることです。

[緑肥]有機物が微生物に分解されて腐植が作られ、団粒構造の形成、透水性の向上で野菜の根の環境が改善されます。マメ科は根粒菌により空気中の窒素を固定し、土壌が肥沃となります。

秋まきでは、裸地になるのを防ぐためにもイネ科のエン麦やライ麦をまき、また、マメ科のクローバー、ヘアリーベッチ(図1)では、翌年花を楽しんだ後にすき込みます。春まきではイネ科のソルガム(図2)、ギニアグラスなどを栽培し、夏に茎葉をくわや耕運機で2、3回すき込みます。その後、キャベツやブロッコリーなどが植え付けできます。イネ科作物は草丈が伸び、土づくり効果以外にも害虫の飛来阻止(隔離)、防風などの障壁効果も期待できます。

[対抗植物]ネコブセンチュウは、根にこぶを作って養水分の吸収を妨げて生育を阻害します。このセンチュウは地温の高い夏~秋に増殖し、ウリ科をはじめ多くの野菜に被害を与えます。マリーゴールドやクロタラリアなどの対抗植物を春にまき、3カ月程度育てれば、センチュウ密度を下げることができます。ダイコンのキタネグサレセンチュウはマリーゴールドなどを作付けすることで被害を軽減できます。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

園芸研究家●成松次郎