お役立ち情報コラム

生活に役立つ情報や営農情報をお届けします

家庭菜園・家庭園芸 2024年10月

私の食育日記 切り方で味の変化を楽しもう

近頃、果物の準備は子どもたちの担当です。果物を選んでカットして皿に並べるまで、思い思いに用意してくれます。ある日、リンゴを子ども2人ともが切りたいと言うので、半分ずつ好きなように切ることになりました。息子は、分厚く切ってから一口サイズに切って立方体のような形に。娘は時間をかけて薄切りにしてくれました。食べてみると、まったく同じリンゴなのに、なんだか味が違う。ころころとした形に切った息子のリンゴはシャキシャキとして、かむと果汁がじゅわっと広がります。一方、娘の薄切りのリンゴは、口の中でふわっと溶けて、甘さを強く感じます。一つのリンゴなのに味が違うなんて不思議、と子どもたちは大興奮です。

近頃、果物の準備は子どもたちの担当です。果物を選んでカットして皿に並べるまで、思い思いに用意してくれます。ある日、リンゴを子ども2人ともが切りたいと言うので、半分ずつ好きなように切ることになりました。息子は、分厚く切ってから一口サイズに切って立方体のような形に。娘は時間をかけて薄切りにしてくれました。食べてみると、まったく同じリンゴなのに、なんだか味が違う。ころころとした形に切った息子のリンゴはシャキシャキとして、かむと果汁がじゅわっと広がります。一方、娘の薄切りのリンゴは、口の中でふわっと溶けて、甘さを強く感じます。一つのリンゴなのに味が違うなんて不思議、と子どもたちは大興奮です。

これは人が感じるおいしさには、舌で感じる味だけでなくさまざまな要因があり、切り方によって変わる食感も大きく関わっているからです。この食感の違いによってそれぞれの感じるおいしさが変わり、味が違うと感じたのです。これはリンゴだけでなく全ての食べ物に当てはまります。例えば、自宅で作ったローストビーフ。上手に薄く切れたときは、軟らかくおいしくできたのに、切り方が分厚くなってしまったところはかみ応えがあり過ぎて失敗だと感じたことはありませんか。またチンジャオロースのように具材を同じように細長く切ることが料理の特徴となることもあり、料理における「切る」という作業は想像以上においしさに影響しています。

このことは、子どもの好き嫌いにも生かすことができます。子どもが苦手な食材があったとき、まずは細かく刻んで調理してみたり、肉やゴボウやニンジンなど、繊維が一定の方向に走っているものは、繊維に対して直角方向に切ったりすることで軟らかい食感になり、子どもも食べやすくなります。このように、1回食べなかった食材も切り方に変化をつけて、ぜひ何度か挑戦してもらいたいと思います。

岡村 麻純(おかむら ますみ)お茶の水女子大学植物科学講座卒業。

食育インストラクター。男女2児の母

野菜もの知り百科 ヤーコン(キク科スマランサス属)

ヤーコンは南米アンデス原産の芋類で、アンデスポテトの別名があります。ベランダでも10号(30cm)以上の鉢や大型プランターで簡単に栽培できます。草姿が似ているのでキクイモと間違えやすいですが、ヤーコンはスマランサス属、キクイモはヒマワリ属です。

ヤーコンは南米アンデス原産の芋類で、アンデスポテトの別名があります。ベランダでも10号(30cm)以上の鉢や大型プランターで簡単に栽培できます。草姿が似ているのでキクイモと間違えやすいですが、ヤーコンはスマランサス属、キクイモはヒマワリ属です。

現在は、植物の分類はゲノム分析によるAPG分類体系が主流になり、ヤーコンはポリムニア属からスマランサス属になりました。昭和時代に出版された植物関係の本は、科名や属名が現在のものと違うことが多くあります。

品種や天候などによっても違いますが、ヤーコンは地下部に100~200g程度の塊根を10個程度付けます。ダリアやサツマイモに似た形で、生では食べられそうに見えませんが、皮をむき薄く切ってサラダにすると美味です。切り口は空気に触れると褐変してしまうので、酢水などにさらしてから使いましょう。英名がYacon strawberryというように甘みがあり、梨やレンコンのようなシャキシャキとした歯触りです。

この甘みはフラクトオリゴ糖で、腸内の善玉菌を増やします。コレステロール値の改善や糖尿病の予防効果などが期待できます。フラクトオリゴ糖と、多く含まれる繊維質は便秘解消にも役立ちます。

塊根はポリフェノールも豊富に含んでいます。ポリフェノールは皮にも多く含まれているので、皮をきんぴらにするのも良いでしょう。果肉のシャキシャキ感は加熱しても楽しめ、豚肉との相性は抜群です。

葉を乾燥させてお茶にすると血糖値を下げるといわれているため、血糖値が気になる人にもお薦めです。

まさにヤーコンは健康野菜です。それなのにスーパーの野菜売り場に並ばないのは、外観があまり良くないことと、食べ方が分からないからでしょう。この「野菜もの知り百科」がヤーコン普及の一助になれることを祈っています。

藤巻久志/野菜研究家、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土作りに関して幅広くアドバイスを行う。

あなたもチャレンジ! 家庭菜園 パイプハウスを建てて、冬でも野菜を作ろう

パイプハウス(以下、ハウス)は低コストで管理も容易です。冬でも収穫ができ、育苗に利用して「早出し栽培」もできるなど、多くのメリットがあります。

[ハウス栽培のメリット]

(1)端境期に収穫できる

ハウス栽培は、露地栽培よりも暖かい環境で野菜を育てられるため、収穫期を前倒しにする「早出し栽培」はもちろん、寒くなってから収穫する「抑制栽培」もできます。

(2)安定生産ができる

露地栽培では、雨による泥跳ねで野菜が汚れる、病害が広がる、トマトでは裂果や腐敗を招くのに対し、ハウスには露地栽培にはない雨よけ効果があります。

(3)良い環境で作業ができる

雨や風が防げるので天候にあまり左右されず農作業ができ、作業小屋としても利用できます。暑いときは、ブルーシートなどをかぶせて日陰を作りましょう。

(4)ハウスで育苗する ハウスは温度管理しやすく、育苗に適した環境になるため生育が安定します。さらにトンネルで覆うと保温効果が高まり、電熱温床マットを利用すれば、育苗する野菜の種類を増やすことができます。

[ハウスを建てる]

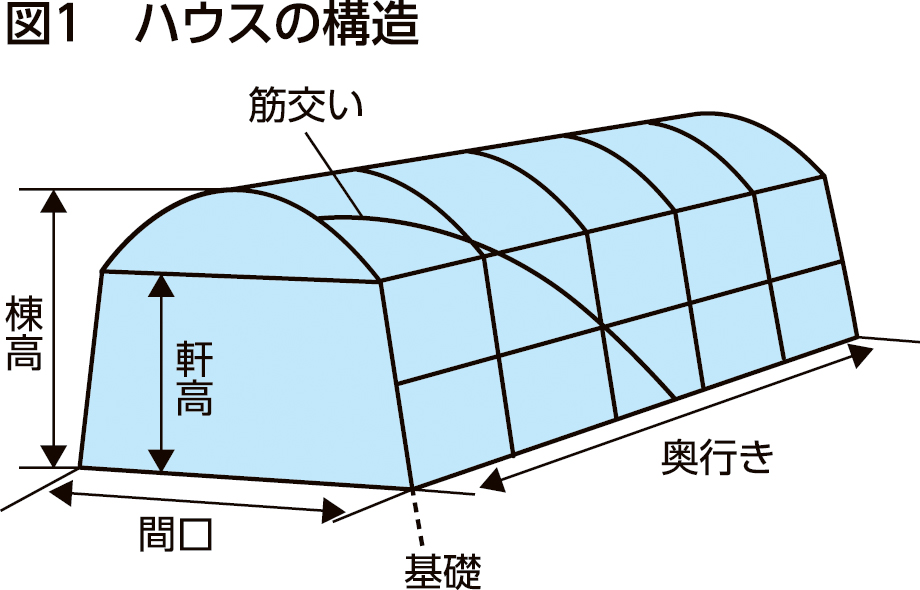

(1)ハウスの構造

ハウスの容積が小さいほど温度変化が大きく、容積が大きいほど温度変化が緩やかなので、大きいハウスは温度管理が容易です。棟高(ハウス頂点の高さ)と軒高(ハウスの左右の柱の高さ)の差が大きいと、積雪がある地域では雪が落ちやすくなります。降雪や強風が予測されるときは、筋交いを通してハウスの強度を上げます(図1)。

(2)建てる場所

南北建てと東西建てがあり、南北建ては日射が平均的になり、管理がしやすいので一般的です。野菜の生育に欠かせない光合成は、主に午前に行われるため、朝日がよく当たる場所に設置することが大切です。

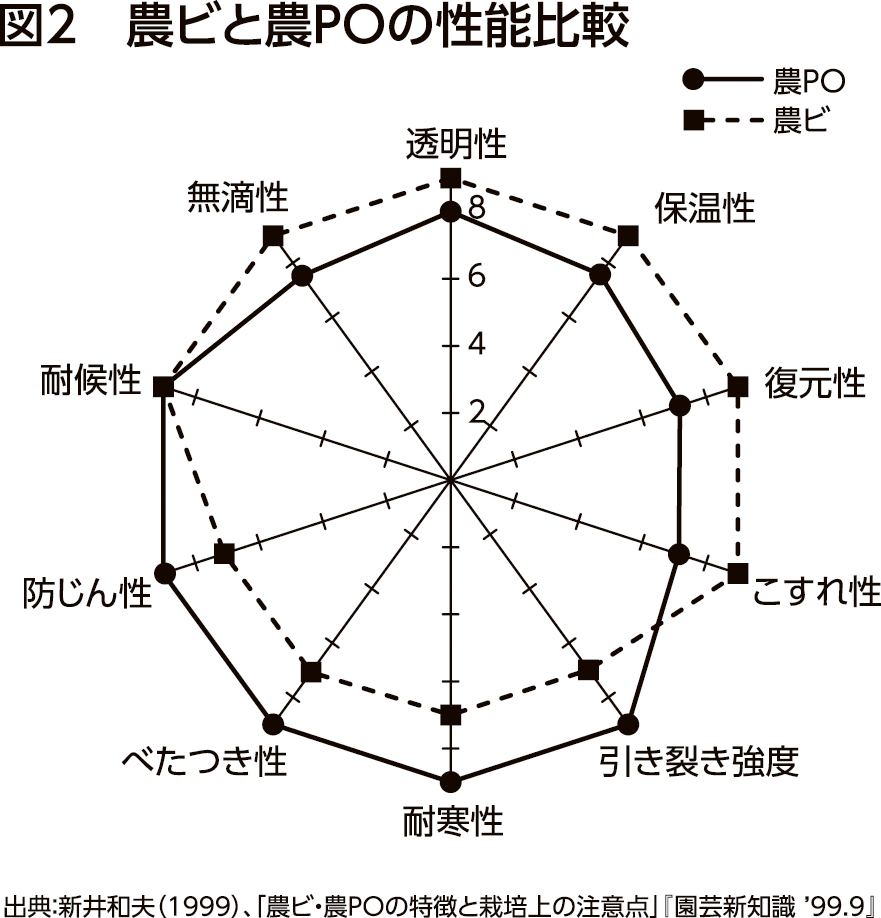

(3)被覆素材

被覆素材には「農ビ(塩化ビニールフィルム)」が多く使われてきましたが、最近では「農PO(ポリオレフィン系フィルム)」の使用が増えています。一般的に、農ビに比べ農POは「保温性が低い」「こすれに弱い」「裂けにくい」「べたつかない」などの特徴がありますが、栽培環境や野菜の種類に合った素材を選びましょう(図2)。

[栽培管理のポイント]

(1)春と秋は小まめに開け閉めを

ハウス内が高温になり過ぎると野菜の生育に良くありません。日中は急激な温度変化を避けるため、小まめに換気して、低めの温度を維持します。

(2)広がりやすい害虫に要注意

ハウスの中では、ダニなどの害虫が出ると広がるのが早いのが難点です。小まめに見回ることと、見つけたらすぐに防除することが大切です。予防には、日当たりと風通しを良くし、室内の過湿、乾燥を改善しましょう。

(3)ハウス内の空間を立体的に使う

野菜の種類により草丈の高低、植え方によって栽培に必要な空間は異なるので、陰を作らない組み合わせで、立体的に空間を活用しましょう。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

園芸研究家●成松次郎