お役立ち情報コラム

生活に役立つ情報や営農情報をお届けします

家庭菜園・家庭園芸 2024年12月

私の食育日記 アレルギーと離乳食

現在、生後6カ月の息子は離乳食が始まります。上の子の子育てから約10年。十年一昔という言葉がありますが、育児や離乳食についても変化していることがたくさんあり日々驚いています。

現在、生後6カ月の息子は離乳食が始まります。上の子の子育てから約10年。十年一昔という言葉がありますが、育児や離乳食についても変化していることがたくさんあり日々驚いています。

離乳食を始める上で心配なのが食物アレルギーです。そのアレルギーについても最近分かってきたことが多いです。昔は卵など、アレルギーの心配がある物は慎重に、離乳食でも中盤になってから試していましたが、先日の離乳食の講座ではお米、カボチャなどの根菜、その次に卵と、早々に卵が出てきました。これは、早い時期に食べさせた方がアレルギーになるリスクが少ないことが分かってきたからだそうです。

また、以前はよく妊娠中や授乳中にはアレルゲンとなる食べ物を食べない方が良いとアドバイスをいただき、私の食事もいろいろな物を我慢していましたが、最近の研究で母親が食べるのを控えても予防にはならないことも分かっていて、今は食べたい物を食べています。

一方、10歳の長男は今、アレルギー性鼻炎で苦しんでいます。このアレルギー性鼻炎と乳児期の食物アレルギーにもつながりがあるそうです。小さいうちにアトピー性皮膚炎の子は食物アレルギーになるリスクが高く、幼児期になると気管支ぜんそく、その後、花粉症やアレルギー性鼻炎と成長時期によって異なるアレルギー症状にかかってしまうリスクが高いそうです。そのため、最初のアトピー性皮膚炎にならないように生後すぐからしっかり保湿して肌を守ることが、その先のさまざまなアレルギー予防につながっていくと教えていただきました。

今回の産院で、上の子のときは母乳が詰まらないようにおっぱいにキャベツを貼って冷やしていましたと伝えると、助産師さんに大笑いされつつ、冷却シートの方が衛生的でお薦めですと言われてしまった私。子育て情報も日々研究が重ねられ最新になっていると思うと、親も日々勉強が大切だと痛感しました。

岡村 麻純(おかむら ますみ)お茶の水女子大学植物科学講座卒業。

食育インストラクター。男女3児の母

野菜もの知り百科 シュンギク(キク科シュンギク属)

シュンギクはベータカロテンが豊富で、その含有量はホウレンソウよりも多いです。おひたしやかき揚げなどにもしますが、サラダで独特の香りを楽しむこともできます。あくの少ないサラダ用の品種も開発されています。

シュンギクはベータカロテンが豊富で、その含有量はホウレンソウよりも多いです。おひたしやかき揚げなどにもしますが、サラダで独特の香りを楽しむこともできます。あくの少ないサラダ用の品種も開発されています。

日本では鍋料理に欠かせない野菜ですが、食用にしているのは東アジアだけで、欧米では観賞用として栽培されています。漢字で「春菊」と書くように、春に黄色、または白・黄のツートンカラーの菊の花を咲かせます。

原産地は地中海沿岸で、中国で野菜用に改良されました。日本には室町時代に朝鮮半島経由で伝わったので「高麗菊」ともいいます。別名が「菊菜」「新菊」「お多福」「無尽草」「不断菊」「薩摩菊」「琉球菊」「ルソン菊」「オランダ菊」「ローマ菊」「六月菊」などと、とても多い野菜です。

大葉種、中葉種、小葉種があり、東日本では切り葉型の中葉種が、西日本では丸葉型の大葉種が好まれています。関東では「中葉シュンギク」を使用して脇芽を摘み取る「摘み取り収穫」が、関西では「株張りシュンギク」で根を付けて抜き取る「抜き取り収穫」が多く行われています。家庭菜園では何回も収穫できる「摘み取り収穫」が適しています。

種には、種子(胚珠が発達したもの)、果実(子房が発達したもの)、仮果(花弁やがくなどが発達したもの)を用いるものがあり、シュンギクは果実を用います。種子には乾燥した果皮や果肉がくっついているため、発芽率がとても低いです。

JAやホームセンターなどの店頭に並んでいる種袋の裏面には、発芽率が表示されています。種苗法によって野菜は品目ごとの発芽率の基準が定められています。キュウリやハクサイなどは85%以上ですが、シュンギクは50%以上で最も低いです。シュンギクは多く種まきして間引くので、2粒に1粒以上生えれば栽培にはまったく問題ありません。

藤巻久志/野菜研究家、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土作りに関して幅広くアドバイスを行う。

あなたもチャレンジ! 家庭菜園 果菜苗の作り方と選び方 野菜作りは苗半作

苗作り中の管理の良しあしが、植え付け後の生育に大きく影響します。果菜類では、苗作り中に花芽分化が起こり、栄養生長と生殖生長が同時に進みます。葉菜類では種まきの時期によってはとう立ちが問題となり、収穫の成否に影響します。

[育苗用土の条件]

限られた用土で良い苗を作るためには、良い用土(培土)が必要です。

・水はけ(排水性)が良く、水持ち(保水性)、肥持ちに優れること。

・生育に必要な肥料養分をバランス良く含み、酸度は弱酸性〜中性(pH5・8~7・0)であること。

・病原菌、害虫、雑草種子を含んでいないこと。

・土質が均一で安価、しかも入手しやすいこと。

なお、良質な床土の材料には落ち葉、稲わらなどの有機物が必要ですが、身近にない場合や少量の苗作りでは、市販品の利用が簡便です。これらの用土は、組成が均一で病害虫の心配がありません。

[苗作り中の管理]

(1)温度

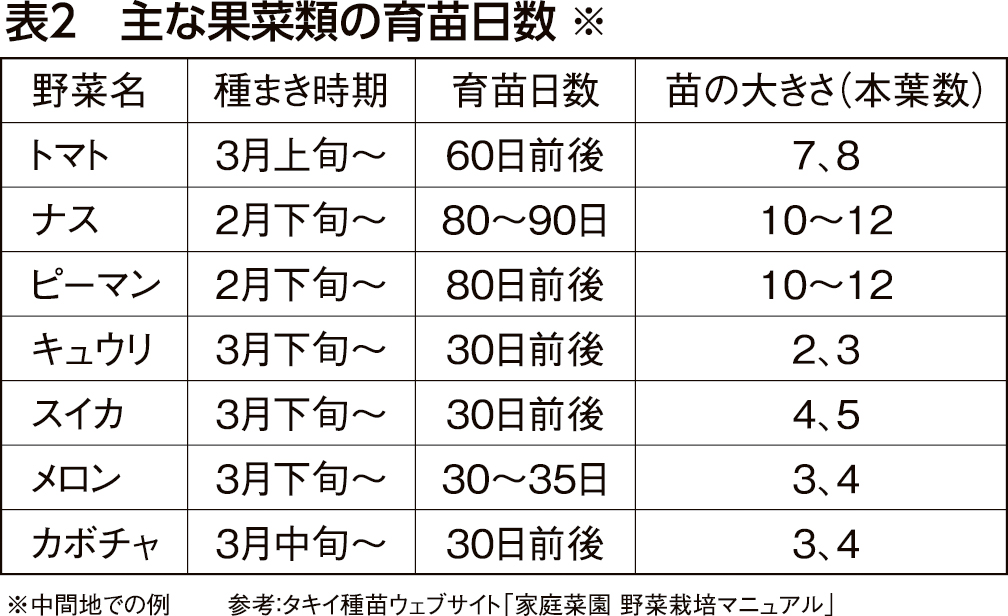

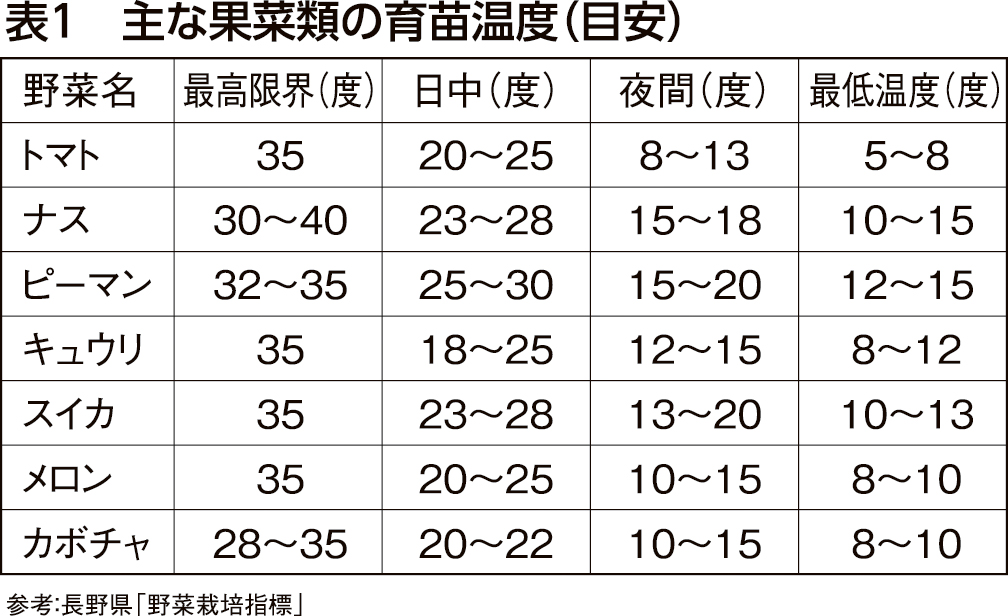

果菜類では生長促進と花芽を作るために、やや高温で管理します。果菜類の苗作りは気温の低い季節となるので、暖かい場所やトンネル内の育苗にします(表1)。

(2)光

苗作りでは十分な光が必要ですが、春夏の苗作りでは光が強過ぎ、日焼けを起こしたり、しおれが生じる場合は、寒冷しゃなどで遮光します。生育に応じて苗間を広く取り、理想的には互いに葉先が触れ合う程度に広い間隔を取ると良いでしょう。

(3)水分

セルトレーやポット育苗では用土が少ないため、頻繁に灌水(かんすい)が必要になります。用土の乾き具合を灌水の目安にしますが、ナス、ピーマン、キュウリでは灌水量はやや多めに、メロン、トマトではやや少なめに灌水します。しかし、苗作りの後半には、苗の徒長を抑えるためにやや乾燥気味に管理します。

(4)慣らし

植え付け前に外気に慣らすことを馴化(じゅんか。※順化とも)といいます。手入れの行き届いた環境から気象の影響の大きい畑に植え付けるため、1週間前くらいから、土を乾き気味にして、十分に光を当ててやります。

(5)植え付け

果菜類は晩霜の恐れのない時期(平均気温16、17度以上)を目安に、逆算して播種(はしゅ)日を決めます(表2)。

[良い苗の選び方]

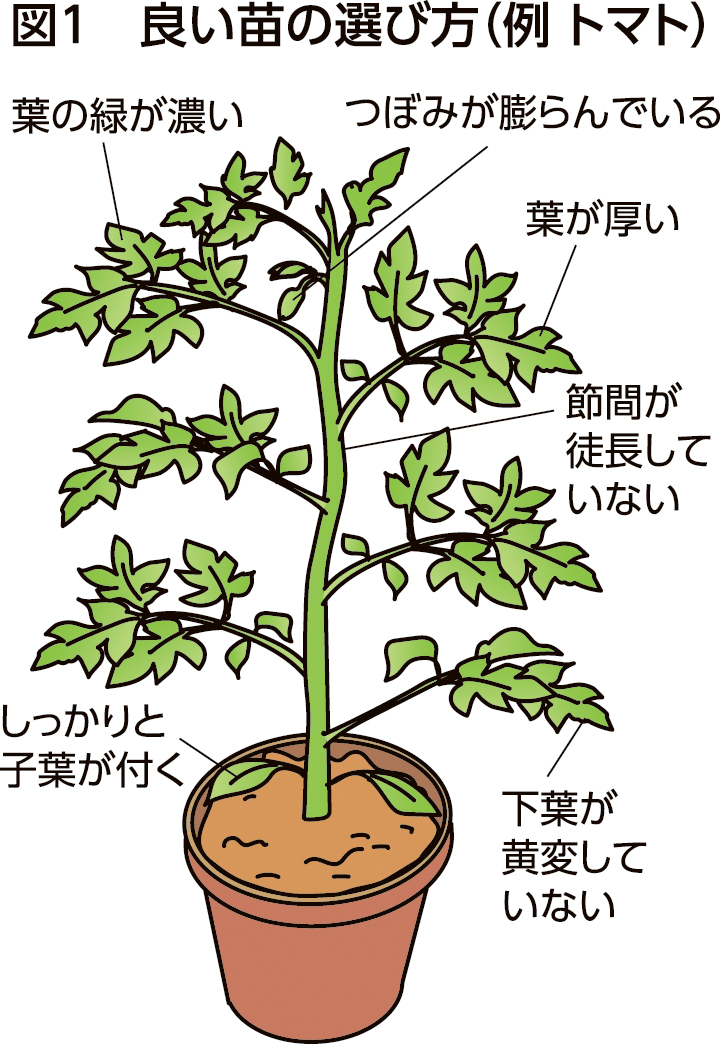

良い苗を購入するには、次の点に注意して選びましょう。

・子葉が付き、茎が太く、節間が詰まって下葉は厚く、緑が濃くがっしりしているもの。

・病気や害虫が付いていないもの。

・トマトやナスでは、膨らんでいるつぼみが見えるもの。

・トマト、キュウリ、ナスなどの接ぎ木苗は病気に強い台木が使われているので、値段が少々高くても作りやすい。

・ポット苗では根が発達し、根鉢が完成しているもの(図1)。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

園芸研究家●成松次郎